2025年10月24日|紀伊國屋書店新宿本店 イベントスペース

2025年10月24日、東京の紀伊國屋書店新宿本店のイベントスペースにて、「第14回 日本歴史時代作家協会賞 受賞記念トーク&サイン会」が開催されました。

2025年10月24日、東京の紀伊國屋書店新宿本店のイベントスペースにて、「第14回 日本歴史時代作家協会賞 受賞記念トーク&サイン会」が開催されました。

授賞式に先立ち行われたこのトークイベントには、多くの会員・読者が来場し、歴史時代小説の魅力と創作の裏側に触れる貴重なひとときとなりました。

司会は理流氏と青木逸美氏が務め、受賞者5名と選考委員4名が登壇しました。

トークの冒頭、副代表理事で選考委員の菊池仁氏が登壇し、「この賞は、多くの作家が活躍の場を広げるきっかけになってきました。今回の受賞作はいずれも力作揃いで、時代小説の可能性を感じさせます」と挨拶しました。

また、「トークを通じて、読者の皆さまに“読んでみたい”と思っていただける時間になることを願っています」と語り、温かな拍手の中でイベントが幕を開けました。

受賞者のスピーチ

まずは受賞者5名が登壇し、それぞれが作品に込めた思いや創作の裏話を語りました。

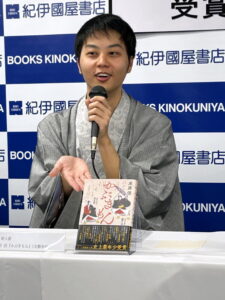

アグニュー恭子氏(新人賞『世尊寺殿の猫』)

アグニュー恭子氏(新人賞『世尊寺殿の猫』)

鎌倉時代末期を舞台に、足利直義の若き日を描いた作品について、「自分の好きなものをすべて詰め込んで書きました。時代を調べるうちに、登場人物たちが息づいていく感覚がありました」と語りました。

ミステリー要素を取り入れることで、馴染みの薄い時代を読みやすくした工夫も明かされました。

米原信氏(新人賞『かぶきもん』)

米原信氏(新人賞『かぶきもん』)

文化文政期の歌舞伎界を舞台にした連作短篇集について、「舞台の熱気と馬鹿馬鹿しさを、当時のエンタメとして描きたかった」とコメント。

「歌舞伎好きとして、好きなものを書き続けてこられたことが嬉しい」と喜びを語りました。

麻宮好氏(文庫書き下ろし新人賞『お内儀さんこそ、心に鬼を飼ってます おけいの戯作手帖』)

麻宮好氏(文庫書き下ろし新人賞『お内儀さんこそ、心に鬼を飼ってます おけいの戯作手帖』)

戯作者志望の女性を主人公にした本作について、「編集者の提案から生まれて、捕物帖の『恩送り』と絵草紙を中心とした『月のうらがわ』のいいとこどりで、作中作を入れつつ謎解きを絡める物語にしました。打ち合わせの席でイメージ広がり、書き始めると、つるつる物語が紡がれていきました」と述べました。

シリーズ化への意欲も語られ、会場から期待の声が上がりました。

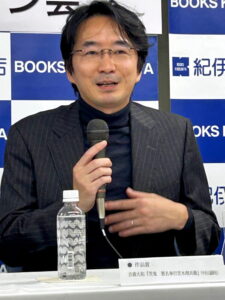

吉森大祐氏(作品賞『茨鬼 悪名奉行茨木理兵衛』)

吉森大祐氏(作品賞『茨鬼 悪名奉行茨木理兵衛』)

「悪を担う覚悟を描きたかった」と語り、「組織の中でどう生きるか」というテーマを会社員作家としての視点から掘り下げたことを明かしました。

「時代小説は過去を描きながら、今の社会を映す鏡でもある」と語った言葉が印象的でした。

佐々木裕一氏(シリーズ賞)

佐々木裕一氏(シリーズ賞)

「新・浪人若さま 新見左近」「公家武者 信平」という、長年にわたる人気シリーズ作品と、昨年スタートし、新境地を開いた「この世の花」シリーズが評価されての受賞です。

「読後に少しでも明るさが残るよう心がけています。これからも“面白い”と思っていただける時代小説を書き続けたい」と感謝の気持ちを述べました。

選考委員と受賞者によるトークセッション

続いて、選考委員の菊池仁氏、青木逸美氏、雨宮由希夫氏、三田主水氏、理流氏より、受賞者への質疑応答をして、作品に描かれているテーマや創作時のご苦労などを深掘りしていくトークセッションが行われました。

三田氏はアグニュー氏に、「なぜ、世尊寺行尹(せそんじ・ゆきただ)という、これまで歴史小説の題材になったことがない、マイナーな人物を取り上げたのか」について質問がありました。

アグニュー氏「もともと地方の文学賞に応募するつもりで、世尊寺家の人が絡むミステリーを書こうと思っていたところ、行尹という本当に謎を持った人がいることがわかり、理想的な人物で飛びついて作品にしました」

雨宮氏は、米原氏に対して、今後どのような形で歌舞伎小説を書いていくのかを伺いたい。

米原氏「2作目を書いていて忠臣蔵の頃の歌舞伎小説です。ミステリー的な要素も含めた作品にしたいと思います。その後の3作目以降は歌舞伎から離れた、自分の書きたいものを書いていきたい」と今後のご予定を語りました。

青木氏は麻宮氏に「おけいを戯作者、弟幸太郎を絵師にしたのはなぜか?」という質問を投げかけました。

麻宮氏「見えないものを描くというテーマで作中作という形にしていたので、おけいは戯作者見習い、弟の幸太郎は、絵師というよりも幽霊が見えるという設定に重きを置いた。見えないものには、人の心のほかに、生と死のあわいもあって、そこを描いていきたい」とおっしゃっていました。

菊池氏は、「吉森氏の時代小説を読んでいくと幕藩体制のしがらみから、個人の開放が底流にあることがわかる。閉塞感がある現代では小さなヒーローとして描かれる茨木理兵衛がふさわしく、本作品を作品賞に強力に推した」とラブレターの形で作品の評価を伝えました。

吉森氏「デビューが五十歳で、本作品が13作目。長年サラリーマンをやってきて自然に、組織と個人という視点になっている。デビュー作の『幕末ダウンタウン』では「派遣」がテーマになっているし、『逃げろ、手志朗』では組織を辞めたがっている主人公を描いている。本作でもそれを意識して書き始めるわけではないが、作品と真に向き合うと今までの生きざまや意識が自然と作品に現れるのでしょう」と返しました。

理流氏は佐々木氏に、明るく爽やかで痛快な勧善懲悪を得意とする、これまでの著者のシリーズとは一線を画した「この世の花」を中心に、このいじめのアイデアはどこから生まれたのかを聞き出しました。

佐々木氏「少女を主人公に、家族の愛情といさかいを描いてみたいと思った」と執筆のきっかけを話されて、作品のモデルはまったくなくて、いじめについては自分がやられたら嫌なことを書き出していき、使えるものを抜き出したとも。どんどんエスカレートするいじめについては、「次の引きを考え、ページをめくってもらえるものをいつも考えています」

閉会の言葉とサイン会

司会の閉会宣言ののち、記念撮影とサイン会が行われ、会場は温かな拍手に包まれました。

司会の閉会宣言ののち、記念撮影とサイン会が行われ、会場は温かな拍手に包まれました。

受賞作家たちの真摯な言葉と笑顔が印象的な、盛況のトークイベントとなりました。受賞作家のサイン会では、受賞作を手に作家たちの話に耳を傾けたり、とおしゃべりを楽しんだり、和気藹々とした中で行われました。

第14回日本歴史時代作家協会賞 受賞の言葉と選評

受賞者トーク&サイン会で配布しました、『第14回日本歴史時代作家協会賞 受賞の言葉と選評』をKindle版で公開しました。

受賞作品は収録しておりませんが、Kindle Unlimitedでもお読みいただけます。